去年6月,随着脸书公司宣布更名为元宇宙公司时,这个全球最大的社交平台正式认为元宇宙的系统正在从技术上成为可触及的现实,随即,“元宇宙”(Metaverse)被敏锐的大众市场所捕捉而成为从当时至今热议频率最高的全球文化现象之一。

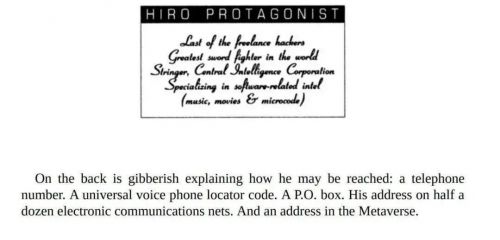

事实上,元宇宙并非是去年才出现的新词,它最早出现在1992年出版的科幻作家尼尔·斯蒂芬森创作的小说《雪崩》之中,他设想未来时代的人类的联络方式除了传统的电话、邮箱、住址之外,还多了一个元宇宙地址,这是一个与现实世界完全平行的虚拟世界,小说中描述道:“戴上耳机和目镜,找到连接终端,就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”借助元宇宙里的那个“分身”,人类可以完全打造一个理想而完美的自我形象,在虚拟世界中进行所有的文化娱乐社交活动。

面对一个新兴的文化现象,传统的人文学术研究倾向于像黑格尔所形容的,密涅瓦头上的猫头鹰在黄昏的时候才开始飞翔,一个文艺思潮或概念在趋于成熟的时候学术界对它才能产生客观的理解。但另外一种提前追踪并尽可能合理干预的声音也在现代学术界逐渐流行,因而外界似乎可以理解,为何近日《文艺理论研究》《华东师范大学学报》《探索与争鸣》三家学术杂志会联合举办“认识元宇宙:文化、社会与人类的未来”学术论坛,邀请国内高校来自文学艺术、文化研究、哲学心理、社会学、科技产业等领域的专业研究者共同探讨,对这个热词给予了堪称阵容豪华的研讨规模,如华东师大朱国华教授在开幕式致辞中表示,“如果元宇宙社会即将来临,那么它涉及到的将会是人类的教育、经济、政治、法律、伦理、情感、文学艺术、经验结构、生活方式,一言以蔽之,人类的全部未来,它值得每个人从不同角度加以认识和理解。”

一个影响覆盖面如此之广的新词出现,自然会引起部分观察者对于译名的好奇,华东师大哲学教授姜宇辉便认为在其个人看来这个单词的翻译在汉语里其实不太准确,他认为译成“超元域”是对原义更为稳准的概括,“从词源上的考证来看,中国的‘元宇宙’是一个发明,打上了非常鲜明的中国历史烙印。”如果联系中国传统道家的说法,元宇宙一词被赋予了万物本源以及玄妙无穷的寓意,这种词的暗示或许加剧了在大众感受层面的渲染力。上海大学文学教授曾军对此也有着相似观察,他认为未来一定会有一个比“元宇宙”更准确的能够替代的词来描述这个未来世界图景。他也进一步提醒,作为学者应该区分“元宇宙”的科学想象和技术实际,不能放大它带来的全方位影响,而应该是谨慎观察技术变革并积极参与规则的制定。“总的来说,元宇宙作为一个文学性概念,再度点燃了人文学者的理论激情,但真正有意义的学术研究,必须建立在‘元宇宙’这个神话被解构的前提之下。”

相比资本市场表现出来的热捧,目前人文学界大部分学者的确并未对这个热词表现出过高的期待。北京大学戴锦华教授直言,自己和大部分人认识这个词的路径是一样的,从科幻作品再到市场的过热反应,她感到的不解的是,在《雪崩》中作家是对未来世界技术滥用导致自我毁灭进行了反思,但如今这个词却被抽离出来成为一个正面形象去“包装”,其中的落差显然是人为制造的,由此她提出担忧,“在我看来依靠技术和装备的‘未来’依然是在加剧制造不同群体的隔阂,是人文主义学者最需要警惕的议题。”从科幻作品中的异托邦,再到如今被赋予乌托邦想象,这在华东师大刘擎教授看来显然是存在悖论的,他认为未来是否存在这样一个去中心化的元宇宙世界是存疑的,其中隐含的悖论在于,“如果存在一个充分的元宇宙,那么它的完美会造成现实世界的空心化,这可能吗?如果它是非充分的元宇宙,不过是普通的技术升级,则必然折射现实种种缺憾,那么它又有什么可吸引人的?”

或许,当去除元宇宙身上的种种乌托邦想象和神话泡沫时,才会看到它本身所拥有的一些价值趋势。作家李洱即认为从古至今小说家都是在创造一个超越性的世界,汇聚了大众的想象和意志,代表着人类逃离现实的愿望,提供了另一种可能。他为此形容说,“小说家的笔就是脑机接口的那根线。”换言之,小说家是创造“元宇宙”的那一类群体,但反过来如果元宇宙技术成为现实,这在李洱看来是非常危险的事,当人可以重新改变自我形象,那么文学的基础也就失去了,文学的个人风格也会荡然无存。延续这个观点,华东师大文贵良教授以人工智能小冰创作出版的诗集为例,认为技术能创作出一些超出人类思维样式的奇妙诗句,但总体而言,这本诗集需要批评的地方还是很多。在他看来,至少在汉语诗学方面,人类在人工智能面前可以自信地保持人类的尊严。他同时也提出了一个更为重要的问题,“在元宇宙里有两种语言,一是元宇宙语言,二是谈论元宇宙的语言,现下活跃的是谈论元宇宙的语言,而元宇宙语言到底能给人类的诗学语言带来什么?”

互联网技术本身不能创作出更完善的文艺作品,但借助新技术,越来越多的创作者将自身创作和阅读习惯迁移到了网络世界中,而元宇宙技术也将带来关乎到文艺创造方式与习惯改变的趋势。相当一部分创作者与研究者认为技术的进步本身并无对错,但附着其中的价值观念是更为重要的,华东师大教授毛尖在论坛上以科幻电影为例,提出为何其中表现出的元宇宙落脚点常常是令人失望的,从《黑客帝国》《西部世界》到《头号玩家》《失控玩家》等电影,都无法突破现有观念的升级,只是在情感永恒的套路中打转,“被爱情的大一统收编是影像无能的表现,同时也是哲学和思想无能的表现。尽管元宇宙有着许多可见的危险和缺憾,但我们不应该受制于现实世界的思考边界,而应从元宇宙的新辩证和新法则里展望新的可能性。”也只有在这个维度上,她认为未来的文艺才能真正拥抱元宇宙,走向融合。

在所有对元宇宙表达某种担忧和不确定性的人群中,不仅有人文学者,也包括了许多科学家,就像近期接受访谈的“脑机接口之父”米格尔·尼科莱利斯,认为元宇宙更像是一个哲学问题或科学伦理问题,他认为元宇宙是一种倒退,因为它将人们从真实的社会存在中排除出去。而在人文学界,对此开启的诸多讨论反馈则释放了一种积极信号,学术界意识到过去多次新技术的诞生背后没有人文学术讨论的及时介入或是因为迟滞而不具备在场性,如今不应再缺席于元宇宙这个全球议题。正如复旦大学严锋教授所期待的一种愿景,“作为人文知识分子,就要介入、参与、建构,或者说对冲元宇宙的消极面。元宇宙是人类最古老的梦想,在过去虚拟和现实两个宇宙相互分离,而在技术发展的当下,两个宇宙的界限越来越被打破,越来越融合,人类的虚拟活动就越来越具有实体性,这种融合的结果,就是元宇宙的未来。”