我们大家会很快生活在元宇宙之中吗?还是说这个想法只是还原《第二人生》?

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

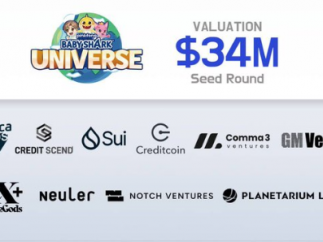

编者按:30年前,当斯蒂芬森在《雪崩》里面首次提到“元宇宙”这个想法时,他一定想不到这概念现在是这么火。但到底什么是元宇宙?元宇宙可以实现什么?就像“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”一样,大家的说法都不一样。这篇文章可以帮助我们厘清各种“元宇宙”的概念。文章来自编译,篇幅关系,我们分两部分刊出,此为第一部分。

图片来源:Aurich Lawson | Getty Images

划重点:

元宇宙具备以下一个或全部特点:

共享的社交空间,有代表用户的化身

一个可供化身居住与互动的,持久的“世界”

拥有虚拟财产的能力,就像拥有实物财产一样

创建自己的虚拟财产的能力

交换及/或出售虚拟财产的能力

来自多家大公司的IP共享宇宙

通过 VR 或 AR 眼镜实现全 3D 远程呈现

现如今,似乎人人以及他们的母公司都在讨论“元宇宙”,把它看作是将彻底改变我们的在线生活的下一个大事物。但是对于“元宇宙”的含义每个人似乎都有自己的想法——如果他们的确知道它的含义的话。

“元宇宙”来自斯蒂芬森的《雪崩》

“元宇宙”这个词一开始是尼尔·斯蒂芬森发明的。1992 年他在开创性的赛博朋克小说《雪崩》里面发明了这个词。在书中,元宇宙(Metaverse,斯蒂芬森的小说里面总是大写开头的)是一个共享的“假想之地”,它“通过全球光纤网络向公众开放”,并被投射到虚拟现实的头显上。在元宇宙里面,开发者可以“建造建筑物、公园、标志,以及在现实中不存在的东西,比方说悬在头顶的巨大灯光秀,无视三维时空规则的特殊街区,以及大家可以去相互猎杀的自由搏击区。”

在最近宣布公司更名的 Facebook Connect 主题演讲中,Meta(原来的Facebook)首席执行官马克·扎克伯格与他的同事在 90 分钟之内提到“元宇宙”这个词的次数有 80 多次。但斯蒂芬森已经非常明确地表示,“我跟 FB 之间的交流为零,也没有任何商业关系。” 这意味着 Facebook 对“元宇宙”的解释可能跟斯蒂芬森最初的描述完全不同。

虽然 Meta 的品牌重塑推动了这段时间大部分有关元宇宙的对话,但自从《雪崩》问世以来的近 30 年的时间里,体现了斯蒂芬森书中所述的部分或大部分内容的在线网络已经大量出现。这些创造“元宇宙”的努力包括众多的在线游戏与聚会场所,尽管它们没有用元宇宙修饰自己,但也已经捕捉到元宇宙其中一些最重要的概念。

就像 Oculus 的首席技术官John Carmack最近所说的那样:“但现在我们来了。马克·扎克伯格已经做出决定,现在是建设元宇宙的时候了,巨大的轮子开始转动,资源正在流动,肯定也会做出相应努力。”

那么,元宇宙到底是不是下一个会彻底改变我们彼此联系方式的重大进步?还是说只是把现有技术重新包装成一个新的,包罗万象的概念?或者只是最新的营销热词?

答案要取决于你所谓的“元宇宙”到底是什么意思。

定义元宇宙

在最近的 Facebook Connect 主题演讲里,扎克伯格说“了解元宇宙的最好办法是亲自体验一番,但做到这一点还有点困难,因为元宇宙还没有完全成型。” 就我们所处的位置来看,要求大家去尝试一些不存在的东西,这似乎不是让大家充分了解公司大胆的新方向的最佳方式。

在主题演讲里,扎克伯格把元宇宙的宏伟愿景描述为“更加身临其境的,具身化的互联网”,在那个地方“你几乎可以做任何你能想到的事情——跟朋友和家人聚在一起,工作,学习,玩、购物、创造——以及完全不符合我们今天对电脑或手机的看法的全新类型的活动。” 这对我们的理解有点帮助,但任何含有“几乎任何你能想象到的东西”这种描述的东西都属于太过宽泛,几乎毫无意义。

在对Meta 的愿景进行分解——并把元宇宙的历史看作是概念及多个不同在线空间的体现之后——我们确定出以下一些元素,这些元素加在一起似乎就可以定义元宇宙。使用了元宇宙这个词的任何业务都会包括以下一项或全部:

共享的社交空间,有代表用户的化身

这种元宇宙概念的基本构建块,就是扎克伯格所呼吁要建立的一个更加“具身化”的互联网时所讲到的东西。在网站或社交媒体网络上,你可能会用用户名或缩略图来代表自己。在 元宇宙里,你的形象可能就变成了会动、会说话及/或执行动画动作的化身,而且是可以定制的。

自 20 世纪 90 年代以来,这类头像在各种在线游戏和社交空间中都已经变得很常见(还有人记得哈宝酒店吗?)。但是虚拟形象的保真度与能力可能会因不同的服务而异。虚拟现实的最新进展可以让用户真正体现到自己奇幻的化身上,通过它们的虚拟眼睛去观察,并用手部跟踪控制器与虚拟物品打手势,进行交互。看看类似VRChat 这样的空间就会知道这些 VR 化身现在已经变得多么的精致。

《哈宝酒店》是元宇宙吗?嗯……有点像?

一个可供化身居住与互动的,持久的“世界”

在某些情况下,这意味着虚拟世界模仿了现实世界的空间限制与土地的稀缺性,就像《第二人生》里面一块块不连续的地块一样。在其他一些情况下,这只是意味着用户共享了一块专门为特定游戏或特殊时间敏感事件开辟的空间,比方说最近在《堡垒之夜》举行的多媒体音乐会。

在理想化的元宇宙里,每一位用户均共享同一个虚拟世界。在这个世界里,人人都可以在跨在线会话保留自己的物品和财产。不过,由于技术上的原因,很多现代的类似元宇宙的空间最终会把用户区隔金多个分片服务器,只有一小部分用户之间可以进行交互。

拥有虚拟财产的能力,就像拥有实物财产一样

从跟你的帐户关联的 Neopets JPG, 到《魔兽世界》里面强大的装备集合,这可以表示任何东西。不管是什么,你的虚拟财产都会跟你关联在一起,而且不会换一个会话之后就消失。

最近,有人试图非同质化代币(NFT)来跟踪并建立虚拟商品的所有权,这将独立于任何控制机构或公司的服务器,属于一种去中心化的方式。理论上,这样的 NFT 可以让虚拟商品在不同公司控制的元宇宙之间进行自由移动。在实践上,这种可移植性需要制定标准,需要公司间开展紧密合作,所以仍然是个白日梦。

创建自己的虚拟财产的能力

让用户可以制作自己的元宇宙内容对于用户(从而可以随心所欲地塑造虚拟世界)和元宇宙创建者(从而不必花费大量时间和精力从头开始去创建每一个虚拟对象)来说都是一种福音。像 Minecraft 和 Roblox 这样的游戏就是很好的例子,充分展示了提供相对简单的构建块的元宇宙是怎么利用网络效应以及玩家的创造力来制作出各种各样的世界内的创造物的。

但是,用虚拟对象去填充元宇宙不是只有“让用户去干”这么简单。控制、管理以及侵犯版权的问题可能会变得非常重要,尤其是如果你的元宇宙是被希望从所有用户生成的作品中获取价值的公司所控制(并且如果用户希望能分享利润)的话。

Minecraft之类的游戏让用户可以构建自己的元宇宙。

交换及/或出售虚拟财产的能力

从类似供《魔兽世界》的职业打金者兑换货币的(不再是)灰色市场,到严格监管的宇宙内经济体(如 EVE Online 里面的经济体),这些都算。在这中间,会有像《第二人生》这样的游戏,曾出现因为对玩家所持有的发行商 Linden Labs 所创建的虚拟土地的“所有权”存在分歧而对簿公堂。

来自多家大公司的IP共享宇宙

元宇宙的这个元素是被《头号玩家》给普及起来的(2011 年推出的小说,2018 年被改编成电影)。里面介绍了一个结合了无数怀旧媒体属性元素的虚拟世界,包括《鸵鸟骑士》(Joust) 、《龙与地下城》 (Dungeons and Dragons)、《战争游戏》(WarGames)、《巨蟒剧团》(Monty Python)以及《圣杯》(Holy Grail)等。

媒体整合对这一概念来说是个促进,在这样的虚拟世界里面,甘道夫可以大战兔巴哥,因为IP同属母公司时代华纳。但打破企业围墙花园的跨界情况也越来越普遍:比方说,来自世嘉(Sega)、史克威尔艾尼克斯(Square Enix)、卡普空(Capcom)、南梦宫(Namco)、科乐美(Konami)等公司的角色可以同时出现在《明星大乱斗》( Super Smash Bros. Ultimate)里面。与此同时,迪士尼/漫威/星球大战、约翰威克(John Wick)、DC漫画、《捉鬼敢死队》、《战神》、《光环》、NFL 等官方跨界游戏也都可以在《堡垒之夜》里面玩。

《明星大乱斗》里面的不只是任天堂的角色。

通过 VR 或 AR 眼镜实现全 3D 远程呈现

这被很多人视看作是实现“完全”元宇宙的最后一步。通过虚拟现实和增强现实,我们得以超越平板屏幕的“魔窗”,进入到另一个世界。在这个世界里,你会跟其他的 3D 化身占据同一位置,从而感受到一种“存在感”。就像 Meta 在主题演讲里面所说的那样,“那感觉仿佛大家都在一个房间里面,一起用眼神交流,拥有共同的空间感,而不是眼睁睁看着屏幕上的一张张脸。”

VRChat 以及 Meta 自己的 Horizon Worlds 与 Horizon Workplaces 就是这方面的早期努力。这些就是那个世界的运作机制强有力的概念验证。但就像Carmack所指出的那样,跟 Horizon 里面的其他 16 个化身共享一个房间“与我们想象中的元宇宙相去甚远”。要想实现Carmack的设想,需要克服诸多技术问题才能拥有一个有“成千上万的人四处游荡”,且可以随意进出虚拟房间的 VR 虚拟世界。

“元宇宙”并不是还没有定形的未来主义想法,谁都理解不了,而是当今无数公司正在建设的东西。

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:30年前,当斯蒂芬森在《雪崩》里面首次提到“元宇宙”这个想法时,他一定想不到这概念现在是这么火。但到底什么是元宇宙?元宇宙可以实现什么?就像“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”一样,大家的说法都不一样。这篇文章可以帮助我们厘清各种“元宇宙”的概念。文章来自编译,篇幅关系,我们分两部分刊出,此为第二部分。

划重点:

元宇宙(a metaverse)与元宇宙(The Metaverse)区别很大

一千个人眼里有一千个元宇宙

这究竟是谁的元宇宙?

除了这些通用的构建块之外,区分“a metaverse”与“The Metaverse”也很重要。虽然看上去很相似,但其实它们的含义差别很大。

这两者的区别在于控制。从广义上来说,任何公司实体或程序员群体都可以创建满足上述任何或所有标准的“元宇宙”个体(a metaverse),就像任何人都可以创建自己的社交网络一样。在这些情况下,服务器、监管用户行为,为虚拟世界的工作方式制定规则等,这些事情都是由单个实体来管理的。

而在另一头的是一个完全开放的架构。在这个架构里面,不同的实体与可互操作的服务器,通过一组被一致同意的共享标准,连接到一个共享的元宇宙——也就是the Metaverse。WWW与电子邮件等的成功表明了,在更广泛的在线世界里面这种可能性是如何实现的,但建立元宇宙标准的类似努力基本上都没能火起来。

斯蒂芬森的《雪崩》里面描述的元宇宙介乎这两个极点之间,属于混合方案。斯蒂芬森笔下个人用户视角的元宇宙(Metaverse)是“由大公司设计的,无数不同软件的图形表示——也就是用户界面”。但是这些软件所在的虚拟世界是由全球多媒体协议组(Global Multimedia Protocol Group)控制,开发者需要跟它合作才能“拿到分区批准、获得许可、贿赂检查员等等”。

虽然很多公司正在开发各种“元宇宙”,但这当中有很多的最终目标似乎是控制“元宇宙”(The Metaverse),也就是那个人人分享自己在线生活的唯一去处。不过,目前,任何一个由公司控制的元宇宙想要火到那种程度似乎是不可能的。如果没有某种可行的,去中心化的标准出现,我们看到的场面也许是这样:数十个支离破碎的元宇宙,每一个都要为了争夺头脑份额和市场份额而战,互相之间不会有太多的互动。

你要解决什么问题?

基于上述不同定义的严格程度,其实很多现有的在线结构就可以看作是元宇宙了。很多人已经是在游戏世界中成长起来的。在这样的游戏世界里,跟化身代表的其他角色共享一个虚拟空间在很多人脑子里已经根深蒂固。

克莱夫·汤普森(Clive Thompson)的一个看法也很有说服力。他觉得,无论从哪一个重要方面去衡量,《我的世界》(Minecraft)都已经算是一个元宇宙了。Epic 的蒂姆·斯威尼(Tim Sweeney)把《堡垒之夜》看作是公司自己的元宇宙的核心支柱。市值数十亿美元的 Roblox 可让用户在单一标准下创建数百万个共享的公共“体验”(可不要把它叫做“游戏”)。有少数幸运的Roblox 创作者甚至已经可以靠创造这些空间为生(里面就有人巧妙地绕开了IP法律,制作出非官方的《鱿鱼游戏》娱乐活动)。

《侠盗猎车手》在线(Grand Theft Auto Online)元宇宙的又一天

《第二人生》、VRChat以及EVE Online 本身都可以被看作元宇宙。在某种意义上来说,哪怕是像《侠盗猎车手》 在线版这样更简单的在线游戏也是一个元宇宙。就像 Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 最近告诉 GamesIndustry.biz那样:

如果……元宇宙的定义是一个吸引人的数字景观,人在里面可以化身的形式出现,可以跟别人一起交谈一起出去玩,可以去骑自行车、冲浪、骑摩托车、开车、比赛、讲故事、听故事,举办现场活动,坐在赌桌旁的话……好吧,那么Take-Two这里就是元宇宙。

从这个意义上说,“元宇宙”并不是还没有定形的未来主义想法,谁都理解不了,而是当今无数公司正在建设的东西。

不过,Meta在向其他人兜售“The Metaverse”时,他们所说的元宇宙有点超出了这个基本定义的范畴。在扎克伯格的愿景下,元宇宙不仅是大家用化身去闲逛的地方,而且是一场在线体验的全面革命,为人们提供了一个空间,他们大部分的在线生活都将在上面度过。Meta 等人认为未来的元宇宙会非常吸引人,基本或完全取代我们所知道的“扁平化”的互联网,而且会被用到各种事情上面,从召开公司会议,到购物,乃至于大型社交聚会,不一而足。

几十年来,对元宇宙的这种愿景在小说里面相对普遍。而且部分迹象表明,年轻一代更愿意用虚拟聚会来代替现实世界的聚会;不信?去问问去年上《堡垒之夜》看 Travis Scott 演唱会的那 1200 万人吧。

但是关于未来的元宇宙,在考虑它应该具备什么样的在线世界或现实世界的功能时,你先得问问元宇宙(Metaverse)为用户解决了什么问题。是,跟一个个 VR 化身一起开会是比在Zoom上面对着一张张脸更生动,比重现实世界里面要出差开会更方便。但是,就算 VR 头显的舒适度,VR 化身的逼真度可能会有所提高,但对于已经习惯在 Zoom 会议期间切到其他地方去干活的员工来说,这种无所不包的 VR 聚会似乎让人有点受不了。

有一点可以肯定,那就是在模拟的虚拟世界里面去购物多少还有些前途的,不管是在 《堡垒之夜》里面试驾汽车,还是购买人为制造稀缺性的虚拟商品作为在线身份象征都有应用的可能。但是,个人用户如何才能通过自己的创作获利?或者抽佣的费率多少合适才能维持元宇宙正常运行?这些问题仍然存在。

有人预测的元宇宙是这样的,他们认为人人都应该可以靠玩游戏赚钱(play-to-earn)或创作精品的虚拟物品来赚钱。但是像 Roblox 这样的例子其实已经说明了,虚拟世界跟现实世界的经济阶层其实是一样的,只有顶级的创作者(或那些最早进入的人)才能真正过上体面的生活。从这个意义上说,斯蒂芬森的《雪崩》很可能有自己的先见之明。他写道:“由于及早介入,Hiro 的伙伴们有了做元宇宙业务的先发优势。他们当中有些人甚至因此变得非常富有。”

现在,各家公司正在跟着自己的 FOMO (害怕错过)感觉走,并寻求在即将到来的元宇宙取得先发优势,在这个东西的脚手架甚至都还没有完全搭建起来之前,就声称自己拥有一个虚拟的美丽新世界。虽然斯蒂芬森有关元宇宙的想法要素仍将继续出现在无数的在线世界里面,但这并不意味着我们很快就会一起生活在一个统一、独立的 VR 元宇宙里面。

或者,就像 Take-Two 的 Zelnick 所说那样,“如果你把元宇宙定义成‘我们在物理世界上所做的一切都会变成数字化’的话,那么你就是在跟怀疑论者对话。”

译者:boxi。